电动汽车的蓬勃发展,已然成为全球汽车产业变革的核心驱动力。然而,伴随电动汽车数量的急剧增加,作为其核心部件的动力电池的安全问题,也日益凸显,成为制约产业进一步发展的关键因素。在这一背景下,中国正积极采取行动,旨在提升电动汽车电池安全标准,并力图在这一至关重要的领域掌握全球主导权。这不仅关系到国内新能源汽车产业的健康可持续发展,更将在全球范围内重塑电池行业的竞争格局。

安全升级:中国电池标准的自我革新

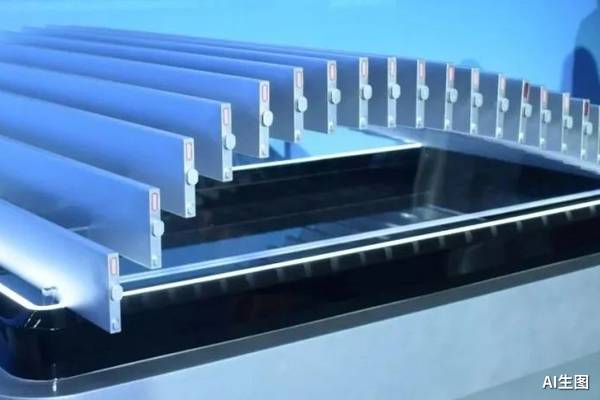

中国此次对电动汽车电池安全标准的修订,体现了一种对产业负责的远见卓识。新标准的核心在于大幅提升电池的安全性,特别是在电芯出现异常引发热扩散等极端情况下,提出了更为严苛的要求。例如,新标准要求电池在发生异常后两小时内不爆炸、不着火,这相比现行标准有了质的飞跃。这一举措对电池的设计、制造以及测试流程提出了更高的挑战,倒逼企业进行技术创新,提升产品质量。

事实上,这种高标准的设立并非一时兴起,而是中国在新能源汽车产业发展历程中深刻反思的必然结果。随着电动汽车保有量的增加,电池安全事故的潜在风险也在同步上升。一旦发生安全事故,不仅会危及人身安全,还会对整个产业的声誉造成负面影响。因此,主动提升安全标准,将风险控制在源头,成为保障产业长期健康发展的关键举措。新国标GB 38031-2025的落地,无疑将加速行业洗牌,淘汰技术落后、安全性能差的产能,促进行业向更高质量、更安全的方向升级转型。

国际舞台:中国标准的全球影响力

中国在提升国内标准的同时,也在积极参与国际标准的制定,试图将自身的技术和经验推广至全球。中国牵头修订的联合国燃料电池电动汽车安全全球技术法规获得表决通过,就是一个重要的里程碑,标志着中国在国际电动汽车安全标准领域的话语权和影响力日益增强。通过参与国际标准的制定,中国不仅能够分享自身的技术成果,还能够推动全球电池安全水平的整体提升,为全球电动汽车产业的健康发展做出贡献。

当然,参与国际标准制定并非一帆风顺。以欧盟为例,其出台的新电池法规就增加了中国新能源汽车及电池企业进入欧盟市场的难度和成本。这使得中国企业面临着更为复杂的国际竞争环境,也迫使它们不断提升自身的技术水平和质量控制能力。面对欧盟新电池法带来的挑战,中国企业正积极应对,通过技术创新、合规运营以及本土化策略,努力在国际市场上占据一席之地。这种积极应对的态度,也体现了中国企业在全球化竞争中的 resilience 和 adaptability。

产业链重塑:中国企业的全球竞争力

中国动力电池企业在全球市场上的竞争力日益增强,这是中国掌握电池安全标准主导权的坚实基础。宁德时代等中国企业在全球动力电池市场占据领先地位,拥有强大的研发实力和生产能力。这些企业不仅能够满足国内市场的巨大需求,还积极拓展海外市场,为全球客户提供高质量的电池产品和服务。与此同时,中国在电池材料领域也取得了显著进展,正在积极展开世界攻势,力图在电池产业链的各个环节占据优势地位。

然而,中国企业在海外扩张的过程中,也面临着一些挑战,例如美国市场的产业限制以及欧洲市场的技术壁垒。尽管如此,中国企业凭借着技术创新、成本优势以及对市场需求的快速响应,正在逐步克服这些挑战,并在全球市场上赢得越来越多的份额。值得注意的是,电池安全标准的提升也对整个产业链带来了深远的影响。新标准的实施,一方面推高了研发成本,要求电池企业加大研发投入,探索新的技术路径,例如固态电池等。另一方面,也为第三方检测机构带来了新的业务机会,为电池安全提供了更加可靠的保障。可以说,这场安全升级战正在重塑全球电池产业格局,而中国企业有望在这一过程中发挥主导作用。

展望未来,中国在电动汽车电池安全标准领域的努力,不仅仅是为了保障国内新能源汽车产业的健康发展,更是为了在全球范围内推动电池安全技术的进步。通过提升标准、参与国际合作、加强技术创新和产业链整合,中国正逐步掌握电池安全标准的主导权,并在全球电池产业中发挥越来越重要的作用。随着技术的不断发展和标准的不断完善,中国有望为全球电动汽车产业的安全发展做出更大的贡献,并引领全球电池技术的未来发展方向。

发表评论